七月的延安,群山叠翠,红旗猎猎。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承红色基因,践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,陕西服装工程学院健康学院大一学子组成“三下乡”实践团,赴延安市宝塔区开展为期数日的实践活动。从社区志愿服务到革命旧址研学,学子们在这片承载着厚重历史与初心使命的土地上,用青春脚步丈量时代脉搏,以实际行动诠释责任担当。

社区服务暖人心 健康关怀送上门

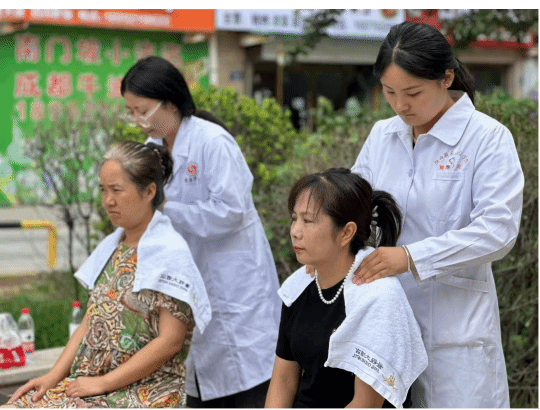

实践活动首站,实践团来到宝塔区柳林社区,为居民们带来肩颈按摩服务与中药饮片发放活动。清晨的社区广场上,闻讯而来的居民早已排起长队,电话呼唤家里人来享受。既有白发苍苍的老人,还有楼下看店的老板,也有步履匆匆的上班族。

“现在年轻人经常低头看手机,中老年人也多有肩颈劳损,我们希望用所学为大家缓解不适。”其中的张瑞敏志愿者热心介绍道。实践团的同学们两两一组,运用学到的推拿按摩技巧,针对肩颈部位的穴位进行精准按压,手法虽略显青涩,却饱含着真诚与耐心。78岁的奶奶按摩后连连称赞:“这些娃娃手轻,按得舒服,感觉脖子都轻快多了!” 还有叔叔阿姨说“使劲点按,能够释放压力,越疼越舒服。”

与此同时,中药饮片发放区也热闹非凡。同学们为居民们献上:酸梅汤,祛湿健脾茶等等,讲解了金银花、菊花、枸杞等常见中药的功效与用法,并根据不同体质推荐适宜的养生茶饮。“夏季炎热易上火,这款清热解暑的饮片泡水喝,能帮大家防暑降温。”一名同学手持饮片包装袋,向居民们普及中医药知识。社区居民刘阿姨拿着领到的饮片笑着说:“不光能免费按摩,还能学到养生知识,这些娃娃真是把健康送到了我们心坎里。”

据统计,此次社区服务活动累计服务居民80余人次,发放中药饮片100余份。我们的带队老师张老师表示,社区服务是“三下乡”活动的重要环节,旨在让学生将理论知识转化为实践能力,在服务群众中体会“健康所系、性命相托”的职业内涵。

西北局纪念馆寻足迹 感悟峥嵘岁月

离开社区,实践团来到中共中央西北局纪念馆。这座庄严肃穆的建筑,静静矗立在宝塔山下,馆内珍藏的数千件文物、照片与文献,无声诉说着那段波澜壮阔的革命历史。

在讲解员的带领下,同学们依次参观了“西北革命根据地的创建”“抗日战争时期的西北局”“解放战争时期的西北局”等展厅。1941年中共中央西北局成立后,在毛泽东同志的领导下,肩负起领导西北地区党、政、军、群工作的重任,为抗日战争和解放战争的胜利作出了重要贡献。展柜中,泛黄的电报手稿、磨损的军用地图、简陋的办公用具,无不折射出革命先辈们在艰苦环境中坚守信仰、砥砺前行的精神品质。

当看到“自己动手、丰衣足食”的标语与南泥湾大生产运动的图片时,学生们驻足良久。“以前在课本上读过南泥湾精神,今天亲眼看到那些锄头、纺车,才真正体会到‘自力更生、艰苦奋斗’不是一句口号,而是先辈们用双手创造的奇迹。”学生宋乐凡感慨道。在互动体验区,同学们还尝试了模拟纺线,指尖触碰纺车的瞬间,仿佛穿越回那个军民同心、共克时艰的年代。

参观结束后,实践团在纪念馆前举行了简短的宣誓仪式。“传承红色基因,争做时代新人……”同学们举起右拳,誓言铿锵有力,既是对革命先辈的缅怀,更是对青春使命的承诺。

宝塔山上望初心 红旗漫卷忆峥嵘

“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。”贺敬之的诗句道出了无数人对宝塔山的向往。实践团第三站来到这座象征着延安精神的标志性建筑,登塔远眺,感悟初心使命。

当地的同学介绍说:宝塔山古称“嘉岭山”,山上的宝塔始建于唐代,明代重修,如今已成为延安的城市象征。70多年前,革命先辈们就是在这里俯瞰延安城,规划着新中国的未来。石刻上“实事求是”四个大字苍劲有力,这是延安精神的精髓,也是中国共产党人的思想路线。学生们纷纷在石刻前合影留念,将这四个字深深印在心中。

塔下的红旗广场上,一面巨大的五星红旗迎风飘扬。实践团成员们自发组织了一场“红色故事分享会”,学生们轮流讲述自己了解的延安时期革命故事。“张思德同志为人民服务的精神,至今仍激励着我们”“白求恩大夫不远万里来到中国,他的国际主义精神值得我们永远学习”……一个个感人至深的故事,让红色基因在交流中得以传承。

枣园灯火照前路 领袖风范励后人

实践团第四站走进枣园革命旧址。这里曾是中共中央书记处驻地,毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等老一辈无产阶级革命家在此居住和工作过,见证了抗日战争胜利与解放战争初期党中央的重大决策。

踏入枣园,绿树成荫,窑洞错落有致。在毛泽东同志旧居前,一张泛黄的照片吸引了同学们的目光:照片中,毛泽东正坐在窑洞前的石桌旁,聚精会神地撰写《论联合政府》。“毛主席在枣园的窑洞里,写下了20多篇重要著作,为中国革命指明了方向。”讲解员介绍道。学生们轻声走进窑洞,土炕、木桌、油灯……简朴的陈设让大家深切感受到革命领袖“住窑洞、穿布衣、吃粗粮”的艰苦生活,也体会到他们“身无分文,心忧天下”的博大胸怀。

在枣园中央的小广场上,矗立着“为人民服务”纪念台。1944年,毛泽东同志在此发表《为人民服务》演讲,悼念张思德同志。实践团全体成员在此重温了《为人民服务》全文,字字千钧的话语回荡在枣园上空。“‘为人民服务’不是一句空话,作为健康学院的学生,我们的‘战场’在病房、在社区,要像张思德同志那样,把人民的健康放在首位。”学生周婷在分享感悟时说道。

杨家岭上寻真理 七大精神永传承

实践团第五站来到杨家岭革命旧址。这里是中共中央1938年至1947年的驻地,也是延安精神的发源地之一,著名的延安整风运动、中共七大均在此召开。

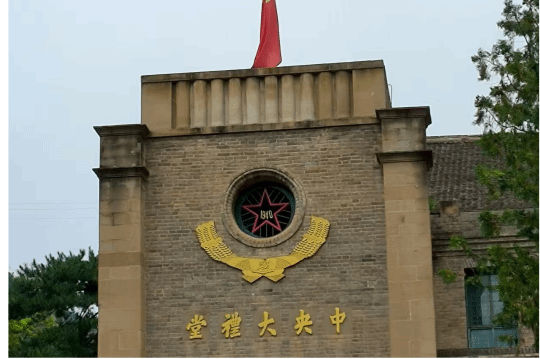

穿过古朴的大门,首先映入眼帘的是中央大礼堂。这座由延安军民亲手修建的建筑,外观朴素庄重,内部却意义非凡——1945年,中共七大在此召开,确立了毛泽东思想为党的指导思想,实现了党的空前团结与统一。同学们坐在礼堂的木质长椅上,仿佛能听到当年代表们热烈的掌声与坚定的誓言。“七大的召开,为中国革命的胜利奠定了基础,这种团结奋斗的精神,在今天依然是我们克服困难的法宝。”带队老师的话语让同学们深受触动。

随后,同学们参观了毛泽东、周恩来等领导人的旧居。在毛泽东同志旧居,墙上悬挂的“实事求是”题词格外醒目,窑洞内的书架上摆满了线装书籍,桌上还放着正在撰写的文稿。“毛主席在杨家岭写下了《实践论》《矛盾论》等光辉著作,这些哲学思想不仅指导了中国革命,也教会我们如何认识世界、改造世界。”学生李佳琪在日记中写道。

旧址院内,几棵参天古柏枝繁叶茂,据说是当年周恩来同志亲手栽种。同学们在树下驻足,感受着“前人栽树、后人乘凉”的深意:正是革命先辈们的辛勤耕耘,才有了今日的和平盛世。

延安革命纪念馆学党史 初心使命记心间

实践活动最后一站,实践团来到延安革命纪念馆。作为全面展示延安革命历史的综合性博物馆,这里系统梳理了从1935年中央红军到达陕北至1948年党中央东渡黄河的13年历史,是学习延安精神的重要课堂。

馆内,“红军长征胜利到达陕北”“延安时期的大生产运动”“抗日战争中的延安”等展区脉络清晰,通过场景复原、多媒体演示等方式,生动再现了延安时期的历史场景。在“延安精神永放光芒”展区,同学们详细了解了延安精神的科学内涵:坚定正确的政治方向,解放思想、实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神。

“延安精神不是博物馆里的文物,而是流淌在中国人血脉中的精神密码。”学生们在参观过程中,不时在笔记本上记录感悟。当看到“延安时期,党中央和边区政府始终把人民利益放在首位,推出减租减息、发展生产等政策,让老百姓过上了好日子”的介绍时,大家深刻理解了“江山就是人民,人民就是江山”的深刻内涵。

参观结束时,实践团全体成员在纪念馆前合影留念。同学们的志愿者服与身后的“延安革命纪念馆”牌匾交相辉映,红色格外显眼,构成一幅青春与历史对话的生动画面。

青春向党担使命 砥砺前行再出发

数日的“三下乡”实践活动转瞬即逝,但留学子们的影响却深远持久。从为社区居民送去健康关怀,到在革命旧址中感悟初心使命,同学们不仅加深了对专业知识的理解,更在红色教育中筑牢了理想信念。

“这次延安之行,让我明白健康服务不仅是技术,更是责任;让我懂得今天的幸福生活来之不易,青年一代必须接过先辈的接力棒。”实践团成员在总结会上纷纷表示,将以此次实践为契机,把延安精神融入学习生活,努力成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年,用专业所长守护人民健康,以青春之力续写时代华章。

宝塔山高,延河水长。陕西服装工程学院的学子们带着延安的红色记忆与精神滋养,踏上了新的征程,他们的青春故事,将在传承红色基因、服务社会发展的道路上继续书写。